Das Team ist zusammengestellt, alle User Stories im Product Backlog aufgenommen, geschätzt und priorisiert. Womit soll begonnen werden? Eine Entscheidung, die mit einer vorausgegangen Zielgruppen- und Benutzerstudie einfach zu beanworten ist. Der Product Manager ist hier federführend.

Das Team ist zusammengestellt, alle User Stories im Product Backlog aufgenommen, geschätzt und priorisiert. Womit soll begonnen werden? Eine Entscheidung, die mit einer vorausgegangen Zielgruppen- und Benutzerstudie einfach zu beanworten ist. Der Product Manager ist hier federführend.Beim der Umsetzung wird mit den User-Storys begonnen werden, welche das höchste Risiko und den höchsten Nutzen auf sich vereinen. Danach werden diejenige User-Storys zu verwirklichen, die geringes Risiko aber hohen Nutzen haben. Anschließend geht das Team die User-Storys an, die geringes Risiko und geringen Nutzen auf sich vereinen. Die Fertigstellung von User-Storys mit geringem Nutzen aber hohem Risiko ist zu vermeiden. Zur Analyse wird das Kano-Modell verwendet.

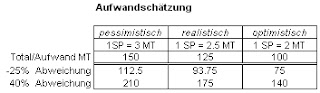

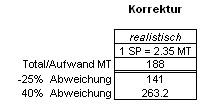

Anschliessend beginnt das gesamte Team den Aufwand der User Stories zu schätzen. Hierfür werden Story Points verwendet, eine releative Kenngrösse, den Aufwand im Vergleich zu anderen User Stories wiederspiegelt. Es kann sein, dass erste Abschätzungen im Verlaufe des Projektes geändert werden.

Alle User Stories, mit Business Value und Risiko gewichtet und vom Team geschätzt, werden im Product Backlog festgehalten. Eine erste Releaseplanung aufgrund der Kano Analyse und der Aufwandschätzung und Zeitplanung wird vorgenommen.

Ausgehend vom Product Backlog in Verbindung mit der Release Planung beginnt das Team die User Storys in Iterationen umzusetzen.